Projet

L’expérience qui fait la différence

Le besoin à l’origine du projet

Saviez-vous que les SSHAL représentent 84,1 % de l’emploi au Québec (1)? Pourtant, au collégial, le taux de diplomation en sciences humaines et en arts reste encore aujourd’hui en deçà de ceux qu’on observe dans les programmes des sciences de la nature (2). Parmi les raisons mises en évidence dans une étude portant sur les étudiantes et étudiants du programme de sciences humaines, on retrouve des problèmes de motivation et d’orientation professionnelle (3). Ainsi, en quoi est-ce qu’un service de développement professionnel permettra-t-il de favoriser la motivation, la persévérance et la réussite des étudiantes et étudiants des programmes collégiaux en SSHAL?

Offrir un lieu de développement professionnel inédit

Le nouveau service de développement professionnel en SSHAL au collégial, axé sur la recherche, le transfert et l’innovation permettra aux étudiantes et étudiants de vivre des expériences dans des contextes significatifs et authentiques pour développer leurs compétences en recherche, en en transfert et en innovation. La participation à l’un des trois types d’activités proposées par ce projet, qu’il s’agisse de stage, de colloque ou d’école d’été, proposera non seulement un visage concret aux activités de recherche, de transfert et d’innovation, mais enrichira la formation des étudiantes et étudiants, rehaussera leur employabilité et favorisera leur insertion au marché du travail.

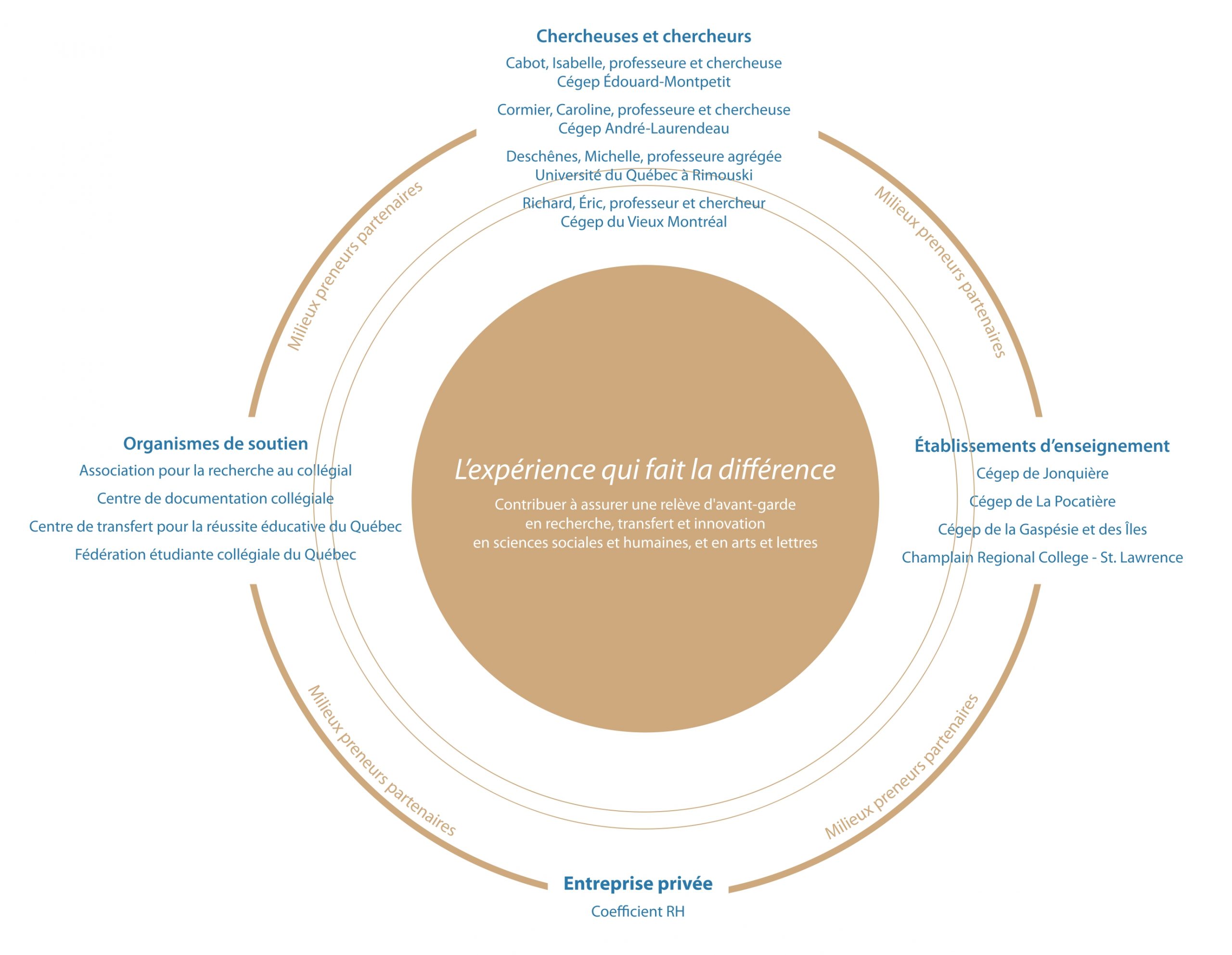

Plusieurs acteurs mobilisés

Dans le cadre de ce projet, le CTREQ collabore activement avec l’Association pour la recherche au collégial (ARC), qui en est le partenaire principal, de même qu’avec le Centre de documentation collégiale (CDC) et la Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ). Trois chercheuses et un chercheur sont également impliqués dans cette initiative, en plus de quatre cégeps situés dans différentes régions du Québec : le cégep de La Pocatière, le cégep de Jonquière, le cégep de la Gaspésie et des Îles et le collège Champlain-Saint-Lawrence. Ils prendront part activement à la conception du service et à sa mise à l’essai auprès de leur population étudiante respective.

À ces établissements d’enseignement s’ajoutent également différents milieux de stage dont les champs d’activité sont liés aux sciences humaines et sociales, aux arts et aux lettres.

Cette démarche, basée sur la collaboration de toutes les parties prenantes, permettra de mieux comprendre les besoins des jeunes liés à l’acquisition de compétences, tout comme les besoins des employeurs.

Rôle du CTREQ

Dans ce projet, le CTREQ assure la coordination entre les personnes participantes, la gestion du projet et la livraison finale des productions. Il est responsable du comité de pilotage et de la cocréation, avec l’Association pour la recherche au collégial (ARC), des outils de travail en lien avec le nouveau service offert.

Éléments à surveiller

Le meilleur moyen de rester à l’affut du développement de ce projet est de lire l’infolettre du CTREQ ou de nous suivre sur nos médias sociaux.

Si vous pensez être un milieu de stage potentiel, n’hésitez pas à communiquer avec nous.

Sources

[2] Ministère de l’Enseignement supérieur. (2019). Taux cumulatifs d’obtention d’une sanction des études collégiales enregistrés chez les nouveaux inscrits au collégial, à l’enseignement ordinaire, à un programme menant à un DEC de la formation préuniversitaire, aux trimestres d’automne de 1997 à 2016, selon le nombre d’années écoulées depuis l’entrée au collégial, par famille de programmes, dans l’ensemble du réseau collégial. ; Ministère de l’Enseignement supérieur. (2019). Taux cumulatifs d’obtention d’une sanction des études collégiales enregistrés chez les nouveaux inscrits au collégial, à l’enseignement ordinaire, à un programme menant à un DEC de la formation technique, aux trimestres d’automne de 1997 à 2016, selon le nombre d’années écoulées depuis l’entrée au collégial, par famille de programmes, dans l’ensemble du réseau collégial.